抹茶文化:時を超えた伝統の旅

抹茶は、日本の古語で粉末状の緑茶を意味する言葉に由来し、日本の茶文化の奥深い側面を象徴しています。単なる飲み物から、日本の伝統的な飲み物の真髄を凝縮した文化的象徴へと進化を遂げました。この記事では、抹茶の起源、製法、製品、そしてより広範な文化的意義について深く掘り下げます。

1. 抹茶の起源

抹茶の歴史は中国の茶文化と深く結びついています。その起源は中国の魏晋の時代に遡るとされています。春に摘み取った新鮮な茶葉は蒸され、団茶(トゥアンチャ)に加工されて貯蔵されていました。飲用時には、この団茶を火で乾燥させ、石臼で細かく挽き、熱湯を加えて泡立てた飲み物が作られました。

宋朝時代に抹茶は日本に伝わり、徐々に日本の食文化や日常生活に溶け込んでいきました。室町時代(14世紀)には、抹茶は高級飲料として崇められ、封建貴族の間では洗練された生活の象徴として愛飲されていました。

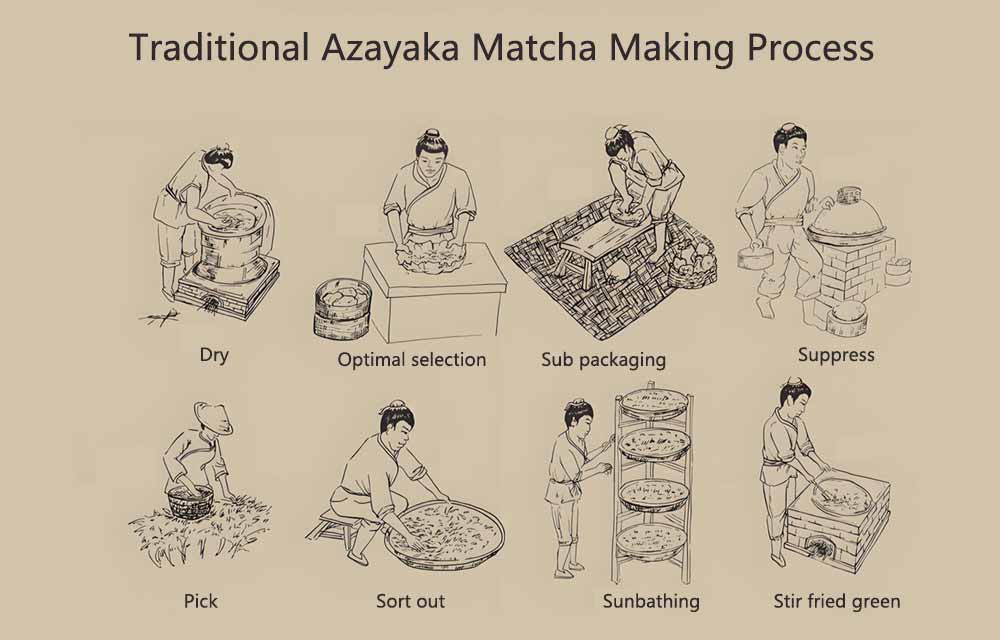

2. 抹茶の加工

抹茶の製造は、熟練した技術と忍耐を要する、非常に繊細な工程です。収穫前には、茶樹を約20日間覆い、クロロフィルの発達と風味の向上を図ります。覆い方は、98%の光を遮断する葦苇帘(あさ)や藁(わら)で覆うといった広範囲にわたる方法もあれば、70~85%の遮光を実現する黒いプラスチックネットといったより簡便な方法もあります。

摘み取られた茶葉は、酵素を殺し、お茶本来の爽やかな香りと緑色を保つために蒸気固定処理されます。この工程により、シス-3-ヘキセノールやα-イオノンといった化合物が特徴的な、独特の香りと味わいを持つお茶が生まれます。

乾燥させた後、伝統的な石臼で細かい粉末になるまで挽きます。この粉末が、鮮やかな緑色と滑らかな口当たりで知られる抹茶の原料となります。

3. 抹茶製品

抹茶は飲み物としてだけでなく、様々な日本の食文化にも取り入れられています。抹茶アイスクリームやケーキ、パンやキャンディーなど、抹茶はこれらのお菓子に独特で魅惑的な香りを添えます。また、寿司や刺身にも使われ、料理の複雑な味わいを引き立てます。

さらに、抹茶は食品以外にも、抹茶フェイスマスク、ローション、シャンプーなどの化粧品にも使われています。これらの製品は、抹茶の天然抗酸化物質と栄養素を活用し、肌の健康を促進します。

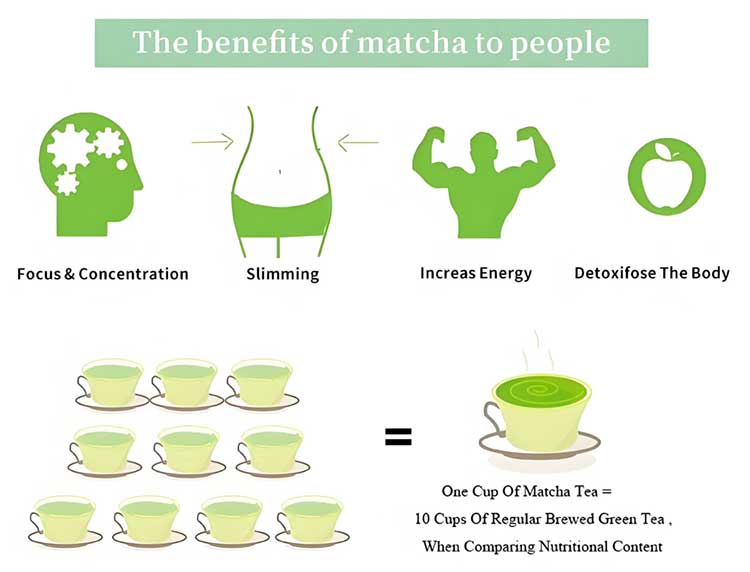

4. 栄養上の利点

抹茶には、茶ポリフェノール、カフェイン、アミノ酸、クロロフィル、ビタミン、ミネラルなど、必須栄養素と微量元素が豊富に含まれています。100グラムあたり、6.64グラムのタンパク質、50.08グラムの食物繊維、そして12,090マイクログラムの茶ポリフェノールが含まれています。これらの成分は、抗酸化作用、目の健康、美容効果など、様々な健康効果をもたらします。

5. 文化的意義

抹茶は栄養価の高さだけでなく、日本の文化と精神性において重要な位置を占めています。抹茶はしばしばマインドフルネスや静寂と結び付けられ、禅宗の修行において集中力と明晰さを高めるために抹茶が用いられることを反映しています。

近年、東洋の哲学やライフスタイルへの世界的な関心の高まりにより、抹茶をテーマにした展示会やイベントが急増しています。これらのイベントでは、文化を超えて抹茶が多様な方法で利用されていることが紹介され、その利用を形作った宗教的・哲学的影響が強調されています。

抹茶文化は、茶道の豊かな歴史と精緻な製法の証です。中国発祥から日本での隆盛に至るまで、抹茶は単なる飲み物ではなく、芸術、健康の妙薬、そして精神的な支えへと進化を遂げてきました。抹茶の製法、製品、そして文化的意義を探ることで、この古代の伝統の奥深さと美しさを深く理解することができます。飲み物として楽しむにせよ、料理に添えるにせよ、美容製品に用いるにせよ、抹茶は世界中の人々を魅了し、インスピレーションを与え続けています。